哲学者はBARにいる3

夜、デスクで仕事をしていると着信あり。PCを閉じ、登戸のBARで田辺先生と合流。ゴルフ好きマスターのいるこの店に、なんだかんだで毎週通っている。

※写真はイメージです。

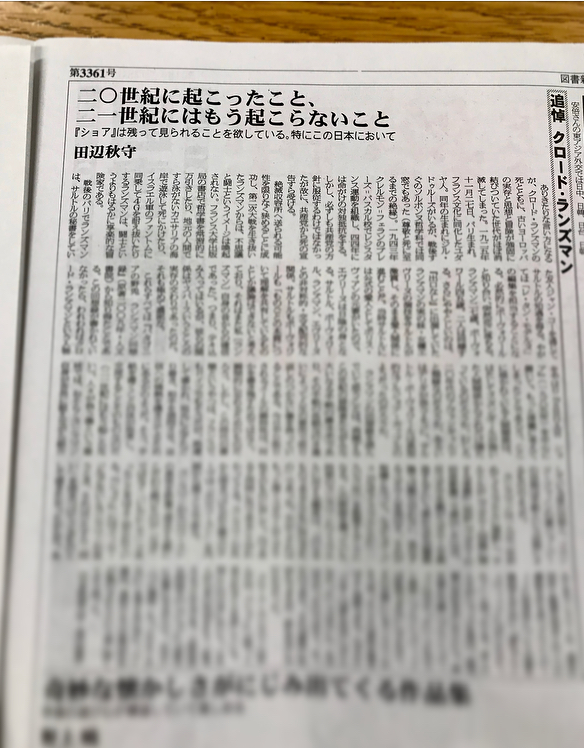

そこで、図書新聞に寄稿されたクロード・ランズマンの追悼文を手渡される。ホロコーストを扱った9時間越えのドキュメンタリー映画『ショア(Shoah)』などで知られるランズマンは、7月5日に逝去。92歳。ジル・ドゥルーズと同年の生まれだと知り、自殺しなければ彼も「現代」をゆうに生きられたのだなあとしみじみ。到来した「管理社会」にはげんなりすると思うが。

ランズマンの交友関係に、サルトルとボーヴォワールが出てくることからも、あの「20世紀」を丸ごと経験し吸収してきた世代なんだと実感。田辺先生はそれを「実存と思想と冒険」が結びついていた時代とまとめ、ランズマンの死によってほぼ「消滅」したと語る。

ホロコースト、アウシュヴィッツと向き合ったといったら、律儀な人、倫理的な人というイメージがつきまとうが、「回想録」をもとに田辺先生が挙げるエピソードをみると、「やんちゃなひと=冒険家」という印象を強くする。

たとえば、“フランス大学出版局の書店で哲学書を常習的に万引き”したり、“地元の人間ですら泳がない海岸で遊泳して死にかけ”たり、“イスラエル軍のファントム(戦闘機)に同乗して4Gを耐え抜い”たり、今風の言葉でいえば“DQN”の素質を十分に有している。当時Twitterがあれば、それを自慢げに投稿し、炎上していた可能性もあるだろう。

みずからの選択と行動とが強固な哲学を練り上げていくスタイルは、21世紀を生きる僕からするとじつに「豊か」だと感じられる。現代に「冒険」は難しい。

追悼文を読んでいて面白かったことのひとつに、「冒険者」には「手紙」がつきもの、というくだりがある。

“消滅するこの世紀の冒険者たちがみな大いなる手紙の書き手であり、その手紙の些細な行き違いによって人生の要所で取り返しのつかない傷を負っている。”

たしかに20世紀の思想家、哲学者の残した手紙には、のちに「書簡集」として出版されるほど濃密なテクストが、けっこうある。後世の人々の目に触れることを意識していたに違いないほど。

“この時代の書簡というやつは、フランスでもドイツでもそうだが、熟慮して書かれ、宛先に必ずたどり着き、相手を煩悶させ、返信への情熱を掻き立てるためにあるかのようだ。”

こう書簡をとらえるとき、手紙を送る行為は、メッセージの伝達を超えた実存的接触を試みることであり、その1通1通が勇気と危険をともなう賭けであることがうかがえる。まさに“冒険者たち”の世界。同名映画のように悲劇も起こりえよう。

また自分の身をふりかえってみても、「考えたことを書く」のではなく、「書きながら考える」ことのほうがおそらくは正しく、そういった時間が十分にあって、手紙の受取人もしっかりといた時代は、繰りかえすが「豊か」にみえる。田辺先生はこの手の交流を「21世紀にはもう起こらないこと」のひとつに数える。

“今日やり取りされるメールの瞬時性は、何かを書き残すためではなく、瞬間的に忘れるためのものだろう。”

「忘れるために書く」とは、21世紀を象徴するようなフレーズだ。そこから「ポスト真実」も「歴史修正」もつぎつぎに生じてゆくだろう。「残す」ことが20世紀的行為であるならば、21世紀に「歴史」は紡がれるのだろうか。

そんなことを考えながら、蒸し暑い夜を歩いて家路についた。

コメントを残す