ボブ・ディランとデヴィッド・ボウイ

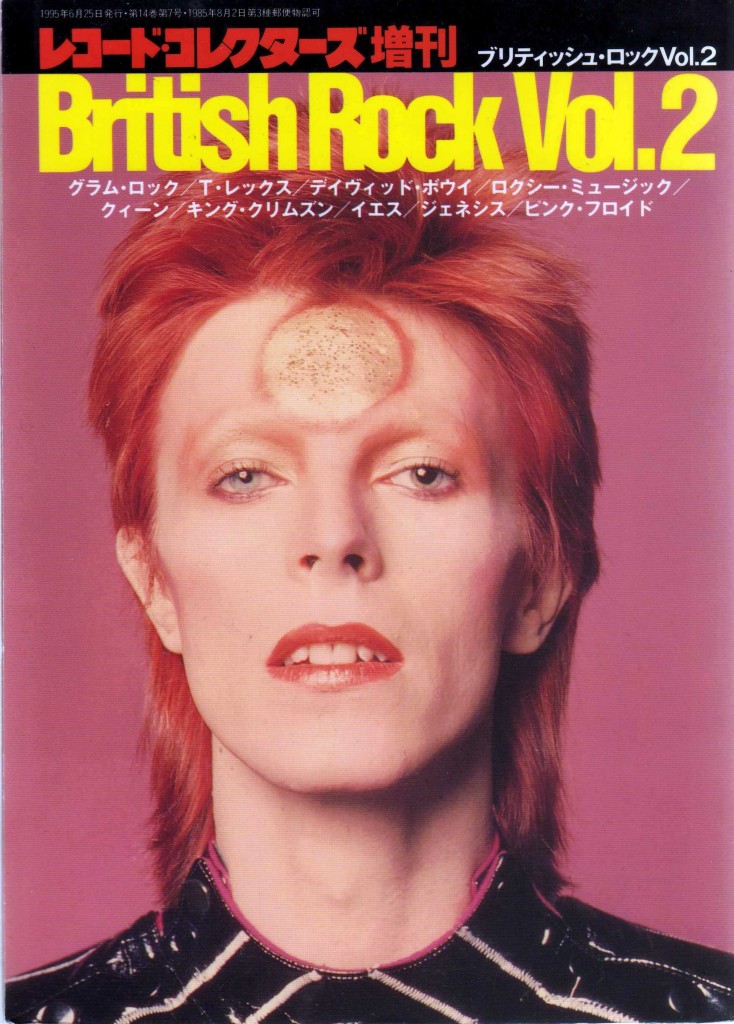

ボブ・ディランとデヴィッド・ボウイはどこか似ている。両者には聴いていて同じように心酔できる精神性があり、またぼくの創作意欲を触発する世界観がある。でも「ボブ・ディラン デヴィッド・ボウイ」と検索してもほとんどヒットしないので、なんだかとても暇みたいだが、500ページ弱あるレコード・コレクターズ増刊『ブリティッシュ・ロックVol.2』を読んで、ディランとボウイが関連づけられて述べられている箇所をすべて調べてみることにした。

わかりやすい接点としてまず浮かび上がるのは、デヴィッド・ボウイの『ハンキー・ドリー』(1971年)だろう。

「ディランに対する人々の考え方をテーマにした《ボブ・ディランに捧げる歌》では、前作でマーク・ボランを真似た《ブラック・カントリー・ロック》と同様に、ディラン独特の歌唱を真似ている点も面白い。」p.115 / ディラン・ボウイ関連個所1

またその名も《アンディ・ウォーホル》と題された曲もあるなど、ボウイなりの「アメリカ」に対する想いがあふれたポップなサウンドで包まれている。明るい雰囲気はなんとなくアメリカっぽい、でもやっぱりイギリスの音だよなあと感じさせる『ハンキー・ドリー』は、ディランの“ぼそぼそ”した声をテムズ川に沈めて“ぼこぼこ”言わせているようなボウイの趣味が楽しめる。「アメリカなるもの」を羽交い絞めにしてイギリスのタイトなサウンドに仕立て上げている変なアルバムだが、ぼくは好きだ。また事実として、ボウイの歌唱法はディランからも影響を受けているようだ。

「この時期(79年~)の彼の作品には、曲そのものの魅力自体はいま一つといったものが多いのだが、彼の独特の歌いっぷりが平凡な曲を非凡な作品にしている場合も多い。ボウイは、自身のヴォーカル・スタイルがボブ・ディランの影響を強く受けたものであるということを告白しているが、なるほど、メロディの歌いくずし方はまさにディランのそれである。」p.126 / ディラン・ボウイ関連個所2

そして「しばしば存在自体の特異性が強調されがちなボウイだが、ヴォーカリストとしての個性も、彼を語るうえで見逃せない点ではないだろうか」とこの記事には書かれているが、たとえば中山康樹氏は著書でディランの優れた歌唱力に注目するよう何度も指摘している。(『超入門ボブ・ディランより』)

「ボブ・ディランは歌手であり、その本質は“歌う”ことにある。」また別のところでは「その“演じる”あるいは“演じなければならない”とする思考は、ディランのアーティストとしての資質を物語るものではある。ようはディランは天才のパフォーマーということなのだと思います。あるいは、その“パフォーマー”という言葉を“歌手”という呼称に置きかえたほうがいいかもしれない」とも言っている。

歌手としての才能、そして演じることにかけてみせては、デヴィッド・ボウイも引けを取らない。「トム少佐」や「ジギー」など数々のキャラクターを生み出したボウイは、ステージで架空のスターを演じつづけた。きらびやかであでやかな衣装、赤い髪と妖艶な化粧、また舞踏家のリンゼイ・ケンプに弟子入りしてパントマイムなどを学んでいたこともあり、それらを駆使したステージ・アクトは大きな話題となった。

一方でディランは、70年代の半ばに巡業する旅芸人の一座に扮して「ローリング・サンダー・レヴュー」を決行していた。イギリスのグラムロックよろしく顔を白塗りにしたディランは、まるでサーカスのようなステージをアメリカ各地で繰り広げていた。(このツアーには、かつてボウイのバックバンド「スパイダーズ・フロム・マーズ」を務めたギタリストのミック・ロンソンも参加している。これも両者の演劇性をつなぐ大きな接点だ。)ディランとボウイ、二人とも“別の誰かになりたい”という願いと快感が、アーティストとしての活動とその進化を支えていたのだろう。レココレ増刊『ブリティッシュ・ロックVol.2』には、そんな両者の変容を比較して追った記事もあった。

「彼(ボウイ)の変容をディランにたとえるとおもしろい。『スペイス・オディティ』はディランのファースト、ディランの『アナザー・サイド』が『アラジン・セイン』あたり。そしてディランがロックを導入する『ブリンギング・イット・アット・オール・バック・ホーム』が黒人リズムセクションを入れる『ヤング・アメリカンズ』、『ハイウェイ61』あたりは『ロウ』。そして、よりファン寄りになる『プラネット・ウェイヴズ』が『レッツ・ダンス』というわけだ。」p.110 / ディラン・ボウイ関連個所3

この対比の是非はさておき、ソロアーティストの音楽性の変化は、人間の成長過程そのものを追体験しているようで面白い。ぼくがディランやボウイに惹かれるのも、一人の人間がどのような困難に直面し、それをサウンドとして磨き上げ、精神的に乗り越えていったかがよく聴きとれるからだ。音楽を聴く楽しさの一つは、間違いなくここにある。

「60年代に時代に呼応して大きなインパクトを与えたロックが、その姿を保守的な産業体制に吸収されようとした70年代に、あたかも異星からおりたったかのようなボウイは、ディラン、ストーンズ、ビートルズが総ぐるみで60年代にやっていたムーヴメントを、自らの肉体に内在化させたのである。」p.110

ボウイはある時期までそれを見事に演じ切ったといえるだろう。“学ぶ”の語源が“まねぶ”であることを思わせるくらいに、彼は良い意味で「真似ること」がうまい。しかしボウイは最初から孤高な存在であったわけではなく、ソロアーティストになる前にいくつかのバンド(コンラッズ、キング・ビーズ、マニッシュ・ボーイズ、ロウアー・サードなど)を渡り歩いていた。そして…

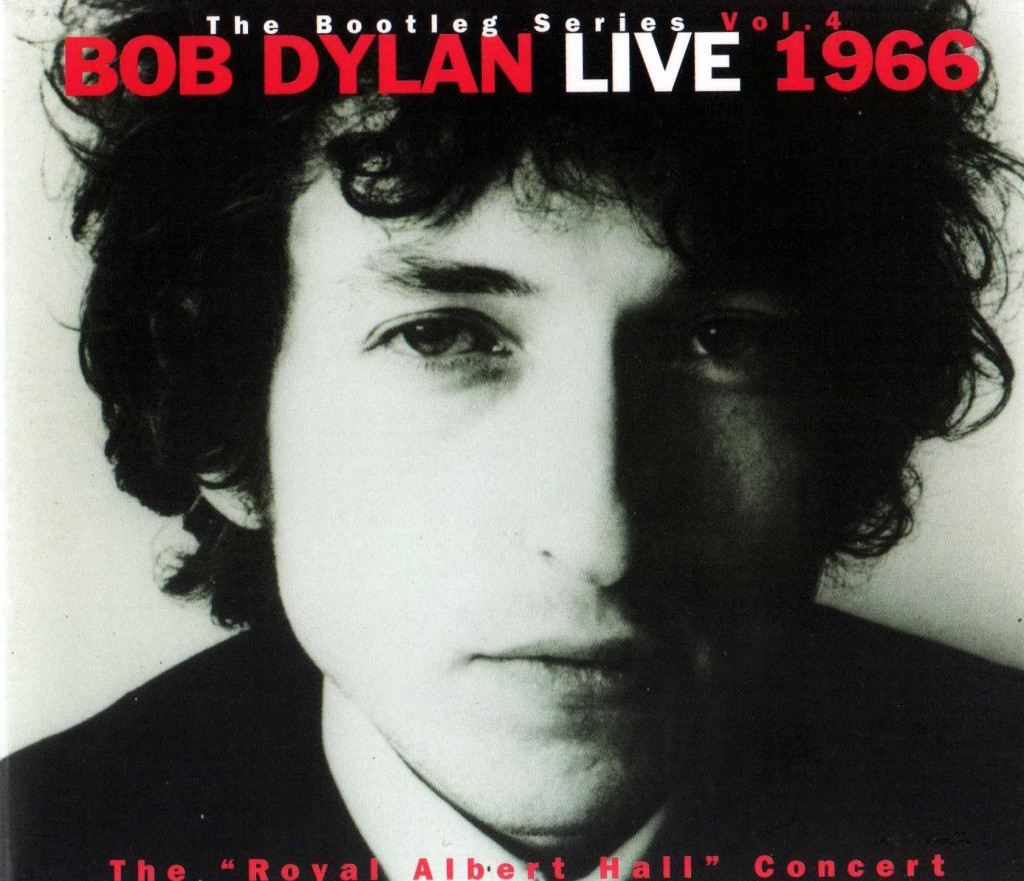

「66年4月にロウアー・サードは解散。ちょうどこのころボブ・ディランのライブに触発されたボウイは、ソロに転じる。」p.101 / ディラン・ボウイ関連個所4

ディランが66年に行ったイギリスツアーはかなり重要な出来事で、ビートルズをはじめ多くのアーティストに影響を与えたらしい。(ちなみにビートルズとディランの初対面は、ビートルズがアメリカツアーをしていた1964年にすでに果たされている。またビートルズが64年の初めにフランスツアーをしていたときに、彼らはディランの『フリーホイーリン』を手に入れ、レコードが擦り切れるまで聴いていたという。)

このディランのツアーの有名な音源としては、エレキギターを手にしたディランへ観客から「ユダ!」発言があった『ロイヤル・アルバート・ホール・コンサート』(実はマンチェスターの録音)があるが、ジョージ・ハリスンとともに客席に座っていたジョン・レノンは、ディランが受けたブーイングに対してこのように語っている。

「あの件に関しては誇張されすぎている。たしかにブーイングはあったけれど、せいぜい5人とか6人くらいが文句を言った程度だった。観客はディランを支持していたよ。」(中山康樹『ビートルズとボブ・ディラン』より。)

デヴィッド・ボウイは『ハンキー・ドリー』で《ボブ・ディランに捧げる歌》をつくり、ジョン・レノンは『ジョンの魂』の《ゴッド》で“ぼくはジマーマン(※ディランの本名)を信じない”と歌い上げるなど(かつて熱狂していた裏返しだろう)、ディランが英国に与えたインパクトは大きかったといえよう。そして66年のツアーでは、ディランからボウイへ「歌手 / パフォーマー」としての生きざまが、衝撃とともに散種されていたに違いない。その後、ボウイはボウイなりの花を咲かせた。

以上、メモ書き程度に、ボブ・ディランとデヴィッド・ボウイの「関連個所」を紹介してきたが、二人の共通点を探すことを超えて、あるアーティストを入口にロック史を横のつながりでみていくと、面白い発見や意外な世界が広がっていることがわかってきた。思い切っていえば、たった一人のアーティストを心から愛しさえすれば、自己を形成してくれるような多様な「音楽」に出会える。今回は、それが言いたかったのかもしれない。

[…] がある。おなじみボブ・ディランのたとえでいえば、ザ・バンドとの共演や、ローリング・サンダー・レビューに入り込んだような気分だ。この“ツアー”が自分をどこに導いてくれるの […]