抵抗という文化

パソコンを買い替え、データの移行やバックアップを行っているが、写真フォルダを見始めると手が止まってしまい全くはかどらない。

スイートメモリーズに思いふけているのではない。少なくともこれまでのハードディスクの岸辺には“赤いスイートピー”なるものは咲いていなかった。

写真が記憶のねつ造を正し教えてくれることには、ここ数年自分が一番してきたのは「デモ活動」ということだった。特に携帯(ガラケー)のメモリーには2011年から撮りためてきた群衆であふれ返っている。町に繰り出てひたすら「写メ」を向けてきたのだ。おそらくこれは歴史的なことになるだろうと信じて。

その意図は半分当たり、もう半分は誤っていた。

つまり、確かに毎週末に数万人規模の人々が都市を埋め尽くすことなど“歴史的”だったかもしれないが、逆に言うとその視座はすでに過去にあることを示してしまい、そもそも簡単に「歴史」にしてはいけなかった、なるにしても早すぎるという後悔に近い念を抱いている。それで、作業が進まない。

なぜ持続しなかったのか、またなぜそれが難しいのかといったことは、当時からすでに内省的に考え、対外的にも「総括」の場を作り時にはネット番組として放送したりもした。

『チェルノブイリの祈り』などの業績で、去年のノーベル文学賞を受賞したスベトラーナ・アレクシエービッチさんが、11月に福島を訪れてその感想を語った講演会の内容が、一部で報じられた。(2016年11月29日 東京新聞朝刊より引用)

「福島で目にしたのは、日本社会に人々が団結する形での『抵抗』という文化がないことです。(中略)全体主義の長い文化があったわが国(旧ソ連)でも、人々が社会に対する抵抗の文化を持っていません。日本ではなぜなのでしょうか」

写真を整理していてまず浮かんだのは、つい最近再び聞くことになったこの言葉であり、同時に「抵抗はあったのだ」という自分の中での返しであった。でもアレクシエービッチさんは間違ったことは言っていない。作家らしく的確な受け答えをしている。持っていないのは「抵抗」ではなく「抵抗の文化」であるということを。

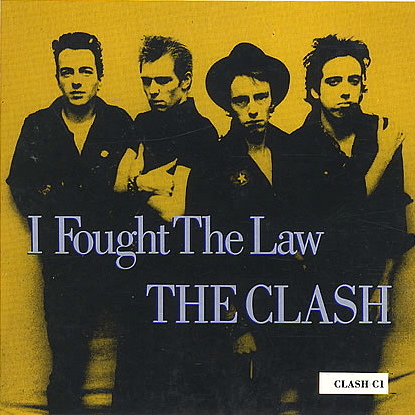

いつの時代でも声を上げてきた若者たちはいる。それがカルチャーに結びつき広がりを見せたこともある。イギリスのパンクバンドThe Clashのカバーでよく知られる楽曲「I fought the law」では、このフレーズが繰り返される。

“I fought the law and the law won I fought the law and the law won…”

シンプルなコードに親しみやすいメロディ、そしてポップに歌い上げるさまが、かえって「敗北」のあっけなさを印象づける。消費のされ方もまた(日本ではCMソングにも使用された)、「抵抗」というものの結末を物語っているように思える。

一方でアレクシエービッチさんは、「チェルノブイリやソ連崩壊などで絶望に陥った人々はどうやって自分を救済したのでしょう」という学生の問いかけに、こう答えている。

「人は意外に多くのものに救われています。例えば愛。自然や音楽、毎朝コーヒーを飲むというルーティンの行動にも、偶然にも。さまざまなつらいことがありますが、人生は興味深く、生きるのは面白いと私は思います」

数百枚の写真を見終わった今も、“なぜ”に対する言葉は見つからないままだ。それでも自分が言葉と向き合っている現実がある。そこに「例えば愛…」に続く彼女の言葉が絡み合う。

言葉というものは、自分の優位性を示したり、誰かを蹴落とすためにあるのではなく、他者や芸術を受け入れる母体となって人生を支える「愛」になりうるものである。

その生成に向かう感性や思考の一途な運動こそが、真の意味で「抵抗」なのだと今は思いたい。そして自分がよく用いる「エッセイ」という自由な形式は、その運動を引き出し、驚きと発見と考察を繰り返して進んでいく。

それは「生きる営み」そのものだと言えるのかもしれない。スイートメモリーがあれば、なおさらいい。

コメントを残す