『ピアノを弾いてるディランとミンガス』

新しい夜明け、という言葉が好きだ。誰にでも夜は訪れるが、明けない夜はない。そして一度「夜」をくぐり抜けた人生が奏でる音色は、それまでよりも深く、自分らしい味わいのあるものになっている。ずっと陽のあたる場所にいたら、身も心も干からびてしまうだろう。

60年代を疾走したディランも、まさにそんな状態だったはずだ。62年のレコードデビューからあれよあれよという間に時代を背負わされ、挑むように、あるいは逃げるようにスタイルを変化させつづけ、ロック史に残る名盤を生み出してきた。65年には『Bringing It All Back Home』と『Highway 61 Revisited』を、66年には『Blonde on Blonde』を仕上げるという走りっぷり。どれもフォークロックの金字塔である。フォークファンから「ユダ!」と浴びせられた66年の英国ツアー映像を観ると、やつれきった顔から、此岸と彼岸の間を往き来するような危うくも至高なメロディを絞り出している。(この演奏はブートレッグシリーズ『“Royal Albert Hall”Concert』で聴くことができる。)

そして突如ブレーキはかかった。イギリスから帰国し、次のツアーが組まれていた矢先、ディランはウッドストック近郊でオートバイ事故を起こす。ここからディランは隠遁生活、すなわち「夜」に入り込む。

世界中が若者の叛乱で荒れ狂った「68年」に向かう時代に、ディランはウッドストックの自宅にこもって家族と穏やかなひと時を過ごし、気の赴くままに録音をしていた。(これはジョン・レノンというスターが70年代後半に活動を休止しハウス・ハズバンドを演じてみせた先駆けともいえる。)音楽的にも激動の時代とは逆を行くような(もしくは先を行くような)カントリーミュージックに傾倒し、ファンを戸惑わせる何枚かのアルバムを発表した。

1970年、ディランは『New Morning』(邦題『新しい夜明け』)を世に送り出す。ぼくは今、このアルバムを繰り返し聴いている。もっと詳しくいえば、ディランの弾くピアノに耳を澄ませ、高揚している。そう、ここでディランはピアノの演奏を披露しているのだ。そのゴツゴツとしたピアノの音がたまらなくいい。うまさとは別に“スイング”するなにかを宿している。

中山康樹氏は『ディランを聴け!!』でこのように語る。

『ニュー・モーニング』のサウンドを決定づけているのは、何曲かで聴かれるディランのピアノだが(中略)雰囲気と味だけのピアノが魅力を倍増させている。もちろん決してテクニシャンではないが、叩きつけるような奏法と間はディランならではのもので、ギター同様ピアノだけでも十分な個性をもっていることがわかる。

実はディランがピアノを弾く姿は珍しくはなく、著作権登録のデモ・テープのためや、スタジオのミュージシャンに曲の構想を伝えるためによくピアノを使っている。(四分の三拍子のワルツで弾く《Like a Rolling Stone》の音源も残されている。)

またD・A・ペネベイカーの映画『Dont Look Back』(ディランの65年英国ツアーのドキュメンタリー)では、ピアノに向かって作曲するディランの様子が収められている。

つまりピアノとディランの関係は頻繁に見受けられるのだが、『New Morning』ではそれがはじめてアルバムとして表現され、心揺さぶる意図的な奏法になっているのだ。その感覚はジャズに近い。中山氏はつづけて言う。

ディランのピアノはセロニアス・モンクやデューク・エリントンのタッチを思わせる。この男、想像以上にじつに多くの音楽を聴き、研究していることは間違いない。

ぼくはここで、ベーシストのチャールズ・ミンガスがピアノを弾いた衝撃と面白さをディランのそれに照らし合わせてみたい。片やベース、片やギターを普段手にする者がピアノにのめり込むとき、両者の力強く荒々しい質感が似通っていることに気づく。植草甚一の『ぼくたちにはミンガスが必要なんだ』からエッセイ「ピアノを弾いているミンガス」を引用しよう。

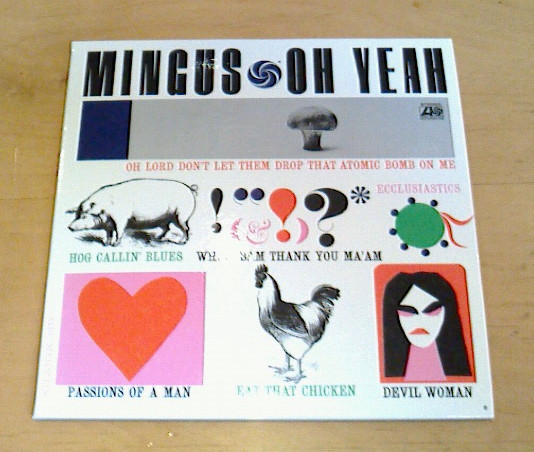

最近での傑作レコードは、ジャズ喫茶でも人気があるそうだが、なんといってもアトランティック盤で出たチャーリー・ミンガスの『ミンガス / オー・ヤー』ってことになるだろうなあ。サカナにするにももってこいだ。なぜなら、ミンガスはベースをひいていないんだよ。…ミンガスがベースをひいてないレコードなんて、意味ないじゃないか、というミンガス・ファンが大勢いるかもしれない。ぼくもその一人なんだが……

(中略)このレコードのうえに針をおとしてみた。すると驚いたことに、ミンガスがシワガレタ声で歌いだし、ピアノを弾きだしたんだ。ところがね、驚いたと同時に喜んだのは、ミンガスのピアノの弾きかただが、ベースをはじくのと同じ調子なんだよ。このときくらい嬉しくなったことは、ちょっとないなあ。

もし植草さんがディランの『New Morning』を聴いていたら、きっと同じような感想を抱いたことだろう。ディランがピアノ? ファンはいったん落胆する。でも聴いてみるや否や「ああ、ディランだ!同じ調子でやってるよ」と歓喜する。ぼくは『New Morning』こそディランのスタイルをよく示すものに聴こえ、そのサウンドのとりことなった。

当然、ミンガスの『Oh Yeah』もお気に入りの一枚となった。よく代表作に挙げられる『直立猿人』よりも好きかもしれない。ディラン同様、『Oh Yeah』にはピアノであるがゆえに「ミンガスなるもの」がよくあらわれているところがある。

それに関連し、植草さんはこのジャケット・ライナーも紹介している。

ミンガスは作曲するとき、いつもピアノのまえに掛けている。できあがった曲は、ピアノでもって試したり考えなおしたりする。いつもピアノといっしょに暮してきた男なのだ。

たえずなにかを思う存分に表現しないではいられない気持を、ミンガスはいつも彼の精神のなかに持っている。それは最近になってほぼ完成された自叙伝のかたちともなった。(中略)彼の音楽とおなじように、自分を丸だしにした正直な告白であり、気にいらないことにたいしては、どしどしぶつかっている。

その「自叙伝」で、ミンガスはこう述べている。

白人社会と黒人社会とのあいだにある〈システム〉のことを、いつも考え、それで頭をなやましていた。この問題は、もう皮膚の色がどうのこうのという考えかたでは解決できなくなってきた。皮膚の色ではなくて、問題は〈愛〉なんだ。人間が愛することができない時代になったということが重要な問題になってくる。「おれはいったい何なんだろう?」と自問する者がすくなくなってきたんじゃないか。そして、しょっちゅう、やりたくない仕事をやらされ、その結果、選択能力というやつを失ってしまった。まさに社会の奴隷だよ。けれど、おれはちがうよ。『いったい何だろう、このおれは?』と考えつづけながらいきているんだ。これを止めたら死んだほうがましさ。

「おれはね」とミンガスは付けたす。

おれが何であるかという真実を演奏したいと、いつも考えている。ところが、おれ自身がいつも変化しているだろう。だから理解してもらえないかもしれないよ。

ミンガスのこの姿勢はディランの変化の軌跡とも重なり合う。引用されたライナーは最後にこのように締めくくられている。

こうした自己発見の段階にあるのが、このレコードだが、ミンガス的なエモーションのだしかたでは、いままでのレコード以上に彼の人間性とむすびついたものだといわなければならない。(中略)誰ひとりとして真似することができないミンガス独自の音楽言語というやつが、ここにある。

各々の“音楽言語”を如実に反映させるのが“ピアノ”という楽器なのかもしれない。それは単なる「言語」であっても同じで、“打ち込む”“叩き込む”といったスタイルには全身全霊が注ぎ込まれるような力があるに違いない。ぼくが思うに、たとえばパソコンのキーボードにもピアノの鍵盤を弾くような音色やリズムがある。タイプライターはカタカタと音が出るが、あれに象徴されるようにタイピングも一つの演奏であり、そこから出来上がる作品は文章であっても「音楽」が流れている気がしてならないのだ。

ディランは前述した60年代のツアーで、わざわざタイプライターを行く先々に持ち込んで歌詞を書くという、当時としては風変わりなことをしていた。

これは『Dont Look Back』からの一枚だが、タイピングする姿と、ピアノを弾く姿とが重なって見えないだろうか。ディランにとって「打つ」ことは自らの創造性を引きだす大事な作業だった。またミンガスにとっても“打楽器”はエモーションをかきたてるいちばんの道具だったのだろう。そして書き手にとってもキーボードという楽器でなければ導かれない“サウンド”があると想像する。

植草甚一は「良いジャズを聴くとリラックスしながらスイングし、急に何か仕事をしたくなってくる」と書いているが、ディラン『New Morning』とミンガス『Oh Yeah』の自己を叩きつけるようなピアノを聴けば、「この自分は何だろう」と問わずにはいられなくなる。そしてミンガスの言う“社会の奴隷”であることに疑問を抱き、やりたい「仕事」を求めだし(それは金銭的なものでなくてもいい)、社会との関わりのなかで、自分という“音”をどうにか表現しようと動きはじめる。

――粗削りで存在のすべてをぶつけてくるピアノ。それは夜のとばりを突き破る。

コメントを残す