シカミミの絵日記7『夜も半ばを過ぎて』

絵日記7『夜も半ばを過ぎて』

さめ子さんも疲れているな、と思った。コメントには「社会人四年目の真実」とある。その“真実”の一つには痩せてきていることが挙げられている。ぼくと同じだ。体重が高校時代の値までに下がり、ジーンズがゆるゆるである。最初は今まできつかったものが履けるようになって喜んでいたが、それもつかの間、今度はあっという間にずり落ちてきた。これではまた履けなくなってしまうので、ベルトでぎゅっと引っ張り締めつけている。こちらは「社会人二年目の真実」だ。

二年目といってもぼくの場合はつい最近常勤になったばかり。それまで「大学」と「社会」が入り混じる境界をうろうろしていた。丸一年、学生気分を引きずっていたともいえる。バイトで小銭を稼いではイベントを打つ、番組をつくる、酒をあおる。広がる関係性と狂騒のなかで漠然と夢をつかもうとしていた。いま、辺りは静寂に包まれている。お酒も飲まなくなった。

絵日記の順序からすれば次は高校の話にでもなるが、高校、大学、そしてその後の一年間を経て、再び元の“重さ”に戻った「今」を描写してみたい。ぼくのなかでなにかが終わり、なにかが始まろうとしている。

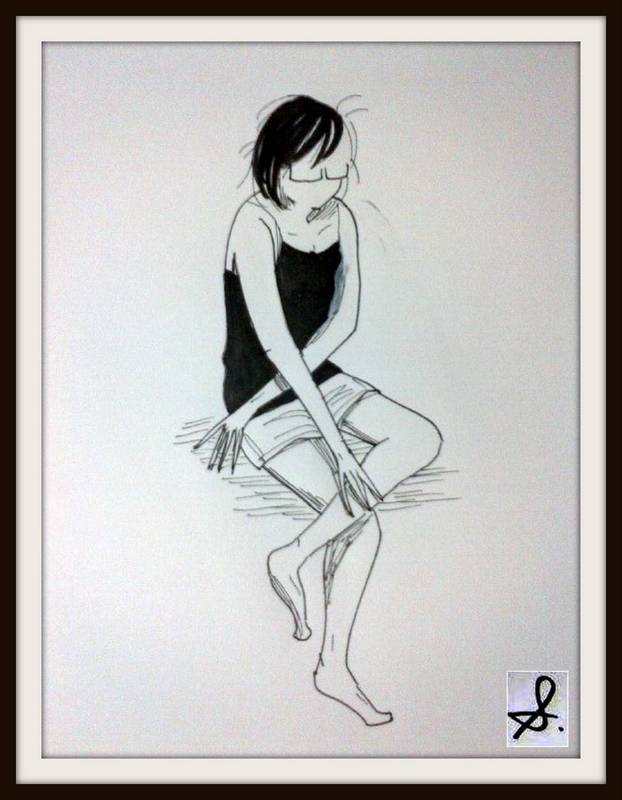

体調が悪く、風邪も引き、床に就いては天井を見上げ“この世の終わり”を嘆いていた今日この頃。おまけにトラブルも重なり、ぼくは完全に「さめ子の絵」の状態となっていた。そんななか、憂さを晴らすのに一役買ったのは毎日つけていた日記であった。過去三年分を読み返していくと、実は毎年7月の「海の日」前後に“この世の終わり”が訪れていた。いつも同じ時期に気分が低落している。これには逆に笑った。周期的な気分の変調なのかもしれないが、偶然としかいえないようなトラブルにも決まって巻き込まれている。7月は鬼門だ。避けられない宿命だ。“前向きに”そう思うことにした。

日記は「今」を相対化してくれる。“こんなこと今までになかった”という出来事はたいてい以前に経験している。喉元すぎれば熱さを忘れてしまうのだ。心身のリズムからはその忘却に警鐘を鳴らすように「定期的に内省せよ」という声が聞こえる。ぼくは今回の課題はなにかを考えた。

その前に、日記を読み進める手が止まらない。ぼくは夏場の不調をとてつもない活動力で吹き飛ばしてきたようだ。2010年(大学4年)は友人が立ち上げた「早大九条の会」の一員として、8月に広島合宿に参加している。6日には平和記念式典にも出席した。暑い日だった。仲間がいることの嬉しさと楽しさを心から知った日でもあった。約一週間の滞在だったが、学び終えて一息つくホテルでは笑い声が絶えなかった。夜の川にそっと浮かべた灯篭は、いまも綺麗に記憶のなかを漂っている。

思えばこのあたりからぼくの関係性はどんどん拡大していった。翌年2011年(大学5年)の夏は、3.11の余波を受けて学内でデモを行ったり(「勝手に集会」)、演出など一度もしたことないくせに劇団を結成したり(「精叫華幻樂団」)、自前で放送局を開設しラジオ番組をつくったり(「平山ラヂオ」)と、ものすごい勢いで活動を展開していた。ゼミも学部を越えて複数に所属していた。

劇団の合宿は残暑の京都だった。ぼくは演出家というよりはマネージャーに近く、諸々の手配に追われた。当日になって稽古の段取りが出来ていないことに慌てふためいた。体育館に腹ばいになり主役とその場で脚本を練り、他の役者には適当にくねくねと体を動かしてもらった。ある日のホテルでは二人一組の部屋割りとなり、男女比の都合上、誰かが異性と一晩をともにすることになった。その誰かとはぼくになったわけだが、「ものを忘れた」「明日の確認」などとなにかと口実をつけてこの部屋にやってくる輩がやかましかった。しかしこの“偵察部隊”とのやり取りも含め、ぼくらは仲間といえる絆を着実に築いていった。稽古後にみなで散歩した嵐山の風景は格別だった。

2012年(社会人1年)は大学を卒業した年だが、おもにバイトをしながら活動は持続させ、「ジレンマ×ジレンマ」という新番組をつくったり、そこからTVに出演したりと相変わらずの忙しさだった。映画研究部を発足させ、日本映画大学にもお邪魔し、また学生との縁ができた。生まれてはじめて雑誌への寄稿も行った。

この頃の日記のメモ欄によると、ぼくが関わっていたコミュニティは最盛期に20個近くあった。多くの仲間に囲まれたこの生き方は、永遠に続くかのように感じていた。

2013年、夏。「学生」と「社会人」の境界がついにはっきりした。『自省録』に書いたようにぼくは“活動”の場を「エッセイ」に絞った。あるコミュニティは自然消滅し、あるコミュニティは意図的に整理していった。働いて生きるためには必要なことだった。先延ばしにしていた“さよなら”が大量に押し寄せてきた。いくつかの“さよなら”には傷つきながらも必死でかきわけ、どうにか「自宅」―「職場」―「文筆」の三角形を残した。

そして例年通りの体調不良。“痩せた”体をなんとか起こし、選挙の投票をするべく故郷に向かう。社会のためこの“活動”だけは欠かせない。電車に揺られ、うつらうつらと車窓の流れゆく景色を見やっていた。高層ビルがマンションに移り変わり、やがて一面が田畑となる。故郷は帰るたびに開発されていき(かつて遊んだ公園はなく、造園会社が入って植生もまったく違うものになってしまった)、とくに郷愁などは湧いてこない。

ぼくが生まれ育ったマンションも今はなく、別の新しいアパートが立っていた。

到着間近、車窓からぼんやりと目に入ってきたその“生家跡”を見たとき、ふと、父の姿に自分を重ね合わせているぼくがいた。ぼくが幼いころ、父は館林から東京まで電車で通勤していた。時間にして二時間弱くらいか。ぼくはよく母に連れられホームと改札を隔てる柵に顔を突っ込んで父を待っていた。

父は車窓から我が家を眺め、毎晩なにを思っていたか。たとえば幸福をともなった諦めか、諦めをともなった幸福か。あるいは純粋に幸せだったのかもしれない。そんな父のまなざしのなかにぼくの「故郷」が浮かんできた。

投票後、ぼくは隣町の温泉施設に宿泊することにした。湯に浸かり、お酒も久しぶりに飲んだ。ベッドに仰向けになって転がった。過去から聴こえるさまざまなホテルでの笑い声と、将来を見据える若き日の父のまなざしが思い出のうちにからまって、ふいに青春が終わったことに気がついた。早すぎる、まだ若い、と言われるかもしれない。でも確かに終わったのだ。思い出が懐かしいものではなく、もう戻らない時間だと意識したときに。また今は過去の延長ではなく、未来への準備であると決心できたときに。ぼくは再び更地に立つことを恐れていたに違いない。

青春の次に来るものはなんだろう。より明確な対象をもった勇気や、責任や、情熱だろうか。いずれにせよ、きっと悪いものではないはずだ。日が昇れば、灯りは消える。青春とは祭りの夜を照らす灯りのようなものであり、それは風によって吹き消されるのではなく、夜明けとともに太陽に取って代わられる光だと思う。祭りが終わり、人生が始まる。――ぼくは父の結婚した年齢になっていた。

[…] 以上、さめ子さんの絵筆によって疑似入社をしてみたが(社会人4年目はこちらを参照)、ぼくは応援したい、会社で働く人を応援したい。さまざまな「じゃ、よろしく」に囲まれて、 […]