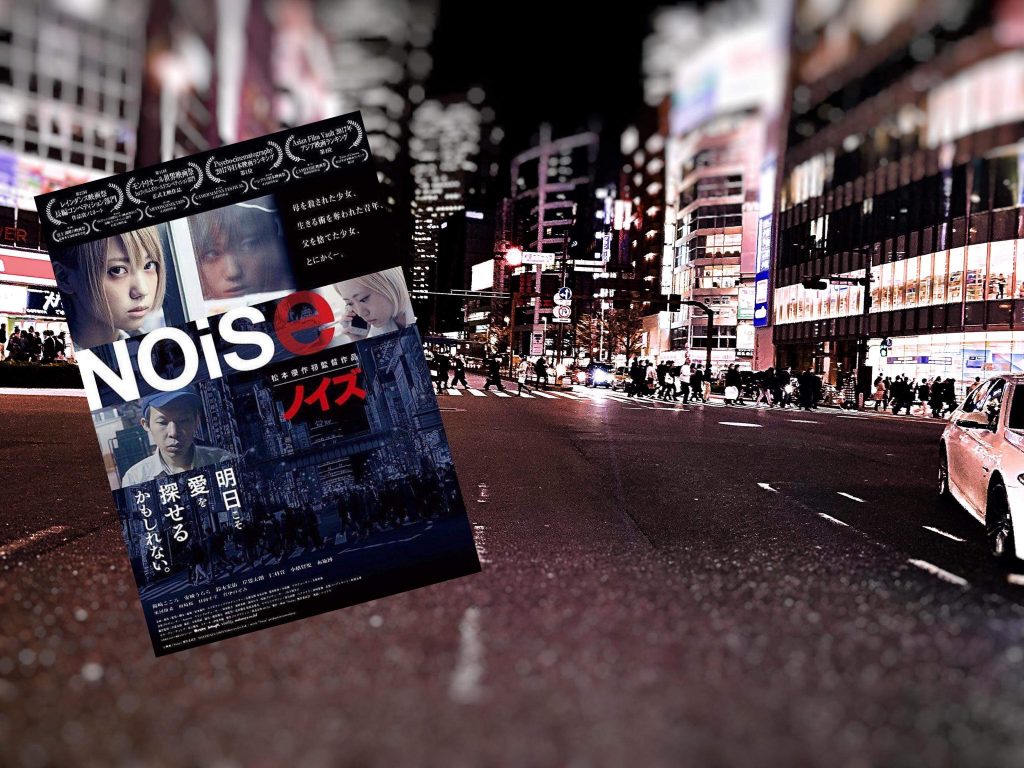

【連載コラム36】映画『Noise ノイズ』あとがき

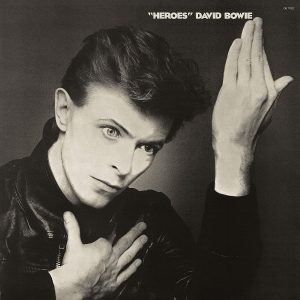

映画『Noise ノイズ』感想と考察で、デヴィッド・ボウイのアルバム”Heroes” (1977年)を取りあげた。

「何者も“彼ら”を追い払えはしないけれど 、たった一日だけ 、僕たちは英雄になれる。」

そう歌うボウイのメッセージを、秋葉原の“ノイズ”に重ねあわせた。

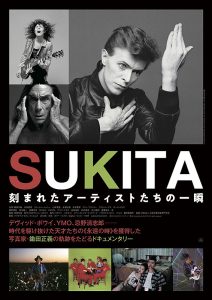

ちなみに、このアルバムのジャケットは鋤田正義氏が原宿のスタジオで撮影したもので、昨年、その軌跡をたどるドキュメンタリー映画『SUKITA 刻まれたアーティストたちの一瞬』が公開されている。

言うまでもなく、ぼくも「デヴィッド・ボウイ」が好きだ。

ボブ・ディランのファンでもあるが、ふたりとも「いつもだれかを演じている姿」が共通している。

だれも彼らの“本当の姿”など、知らないのではないか。

ロック史の流れでいえば、ディランのステージパフォーマンスが、ボウイのステージアクトに影響を与えているのはたしかで、本人もそう証言している。

ボウイは「トム少佐」、「ジギー」、「ダイアモンドの犬」と変身しつづけてきた。

そのなかでも、ぼくがとりわけ好んで聴いているのは「シン・ホワイト・デューク(痩せた白い公爵)」の声だ。

1976年発表の”Station To Station”に登場する架空の人物。そして思うに、この声がいちばん「デヴィッド・ボウイ」そのものに接近しているのではないか。

だれかを演じているようで、自分自身にしか近づきようのない声。

当時ボウイは、多くのミュージシャンの例にもれず、コカインとアンフェタミン中毒に陥っていた。

アルバムジャケットは、初主演映画『地球に落ちてきた男』(ニコラス・ローグ監督/1976年)からのスチール写真である。

スタジオ録音にライブに映画にと、多忙を極めていた時期だといえよう。

ボウイ本人は、このアルバム制作を「記憶にない」と言っている。

しかし、そのハードな環境とは裏腹に、ソウル/ディスコやファンクを消化し、実験的な音響処理や電子音楽の要素を取り入れた本作のクオリティは、かなり高く仕上がっている。

そしてなにより「声」がいい。陰鬱だが伸びやかで、彼の実存が感じられる。だれも「彼」を演じてはいない。

だから、ぎりぎりに疲弊したさまざま人の心に染み入るし、散りばめられた“ノイズ”が心地よく響いてくる。

こんな窮地で危険な状況から、こんなにも素晴らしい音楽が生まれるのかと、ぼくは希望を見る。

その後、ボウイは”Low”を経て、コラムで書いた”Heroes”を制作することになる。

そのアルバムの完成度の高さは言を俟たないが、ぼくはそこに至るまでの過渡期的作品である”Station To Station”により強く惹かれている。

混乱から生み落とされた小さな希望。言い換えれば、暗闇でこそ光ってみえる明日。

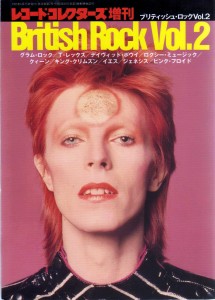

1995年発行のレコード・コレクターズ6月号増刊号「ブリティッシュ・ロックVOL2」で、大鷹俊一氏はこう述べている。

「ぼくは78年までのボウイの天才ぶりに何の疑問も持たない人間だが、それはロックの本質とも思える他の要因の収奪、ミクスチャー、そして自己の美学のなかでの再構築を、みごとな手際で次々とやってのけているからなのである。」P123

“ノイズ”を自己の美学のなかに再構築してしまうこと。ぼくはおそらく、これが言いたかった。

▼映画『Noise ノイズ』感想と考察。ノイズミュージックとの関係から希望を考える

https://cinemarche.net/column/eigamichi-36/

▼参考 坂本龍一×デヴィッド・ボウイ×ビートたけし映画『戦場のメリークリスマス』考察。3者の越境で自由と平和を示す

https://cinemarche.net/column/eigamichi-09/

コメントを残す