映画『炎のランナー』から/才能と信仰と愛について

東條隆進先生(早稲田大学名誉教授)は、経済学博士にして現役の牧師という異色の経歴の持ち主。経済学科で人間の存在までを考えていた僕は、学生時代の最後を社会科学部の東條ゼミにもぐり、いろいろとご教授賜っていた。

この週末、同ゼミ出身で、これまたいつもお世話になっている作品社の福田さんにお声かけいただき、奥多摩で催された「先生を囲む会」に参加してきた。東條先生が理事を務める「信愛学舎」で、日ごろ寮生たちと上映会をおこなっていることから、合宿の場をお借りしクリスチャンの方々に映画をお届けすることになる。

これは大変な使命を仰せつかった…と内心焦りつつ、これぞ教えのなかにある“ミッション”ではないかと自覚し、みなさんに楽しんでいただけるような作品を用意してのぞむ。

中央線をひたすら西へと進み、緑深い山間の町で降り立つ。涼気がこの身を包むかと思いきや、否、都心と変わらぬ熱気に襲われる。今年はほんとうに異常気象だ。

一足先に宿泊所にたどり着き、汗が引くのを待っていると、東條先生を乗せた車が入ってきた。さっそくご挨拶に。先生は「おお!」と顔をほころばせ、いつものように手を差し伸べられる。固い握手だ。この力強さも毎度のことで、史的唯物論者の僕でさえ、超越的な“なにか”を感じてしまう。

正式なゼミ生でもクリスチャンでもないのに「歓待」していただけるとは、東條先生(あるいは“神様”というべきか)は懐が深い。その姿勢にまず、つつしんだ心持ちになる。

夕餉のBBQでは、近代経済学、マルクス経済学、そして来るべき経済学(善い社会)といった先生のお話に肉よりも夢中になり、学生時代に戻ったかのような興奮を覚える。早大退職後も、若い、若い。これも“パッション”がなせるわざか。

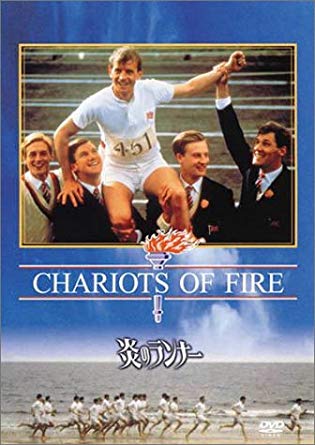

そんな先生を交えてみなさんにご覧いただいたのは『炎のランナー』(1981年)。キリスト教をモチーフにした映画は無数にあるが、この晴れの日に“受難系”の物語は推薦しがたく、素直に、やる気と勇気が得られるような作品を選出した。

1924年、パリ五輪。神のために走った宣教師エリック・リデルと、ユダヤの偏見に打ち克つために駆け抜けたハロルド・エーブラムス。英国に金メダルをもたらした2人の道=青春をもとに、才能とはなにか、信仰とはなにかを考えさせられる映画である。

「才能」を英語で“gift”という場合、それは“授かったもの”であり、世のため人のために尽くすことが求められる。とくに短距離走では、持って生まれた肉体がものをいう。

リデルのようにお返しする対象が“神”であれば“信仰”となり、一方、エーブラムスは宗教者ではないものの、ケンブリッジ大学のエリート学生として、社会に向けてその務めを果たそうとする。

じつは東條先生もケンブリッジで過ごしていた時期があり(ノーベル経済学賞受賞者、アマルティア・センとの交流もあり)、彼らの“ノブレス・オブリージュ(高貴さにともなう義務)”の意識に大きな感銘を受けたという。まさしくそれが本作の気高さにつながっていることを、上映後の感想でご指摘いただいた。

上映後、ケンブリッジ時代の思い出を語る東條先生

ほかのクリスチャンの方々にも、おおむね好評だったようで、ほっと胸をなでおろす。安堵すると「俗世モード」のスイッチが入り、セブンに買いだしにいって、福田さんと“スピリッツ”まじりの小宴を開いた。(ごめんなさい。)

そして翌朝はなんと、「洗礼式」にも臨席させていただく。その日、2人の女性が受洗することになっていた。

「洗礼」といえば「プロの洗礼を受ける」などの慣用句でしか触れたことはなく、語源そのものを「見る」のはもちろん初めて。教えてもらったところによると、“再洗礼”の作法にのっとり執りおこなわれるとのこと。それは、多摩川の河川敷で目にすることができた。

決してゆるやかではない渓流。岩肌にあたって飛び散る水しぶきが、ところどころで視界に入る。東條先生はその流れを両足で受け止めながら、川のなかへと進んでゆく。

“神々しい”という表現以外に、適当な言葉が見つからない。「力強い握手」で垣間見えていたオーラが、いまは全身に行き渡ったような感じである。

ヘブライ語で一節を読み上げ、両手で受洗者の頭を包むと、ゆっくりと水中に沈めてゆく。川床に膝をついた受洗者は頭を丸ごと浸し、さらに東條先生が手ですくった水を後頭部からうなじにかけて受ける。

水をちょろっとかける想像に反し、もう、がっつりと被るのである。先生が来る前におなじところで水浴びをしていたから、自分にも“洗礼成分”がまじっているかも…などとバカなことも思いつつ、あたりは一転厳かな世界が立ち現れ、非クリスチャンであっても敬虔な気持ちにさせるには十分だった。

僕は他者や社会に対する「応答責任」は意識しているが、『炎のランナー』のそれより先を“走る”ことは今のところ考えていない。しかし、この日実感したように、信仰を持つ人の「祈る姿」はときに強く胸を打つ。

心の奥底にあるそれを「愛」と呼ぶのだろう。自分の“祈り”は、愛(ai)の二文字を使わずに、愛についての思考をめぐらし、できるだけ多くの言葉を生みだすことにある。東條先生はいつも、その力の源を与えてくれる。

コメントを残す