映画『嘘を愛する女』レビュー&考察 ――「他者」を見つめるということ――

「嘘」ほど現代を語るうえで重要な言葉もないだろう。もっともわかりやすいところでは、押して通す答弁に、それを広めるフェイクニュース。右も左も誰かが事実を隠しているのではないかと疑心暗鬼になっている。この現代を象徴する言葉として、オックスフォード英語辞典が“ポスト・トゥルース”を取り上げたのは記憶に新しい。

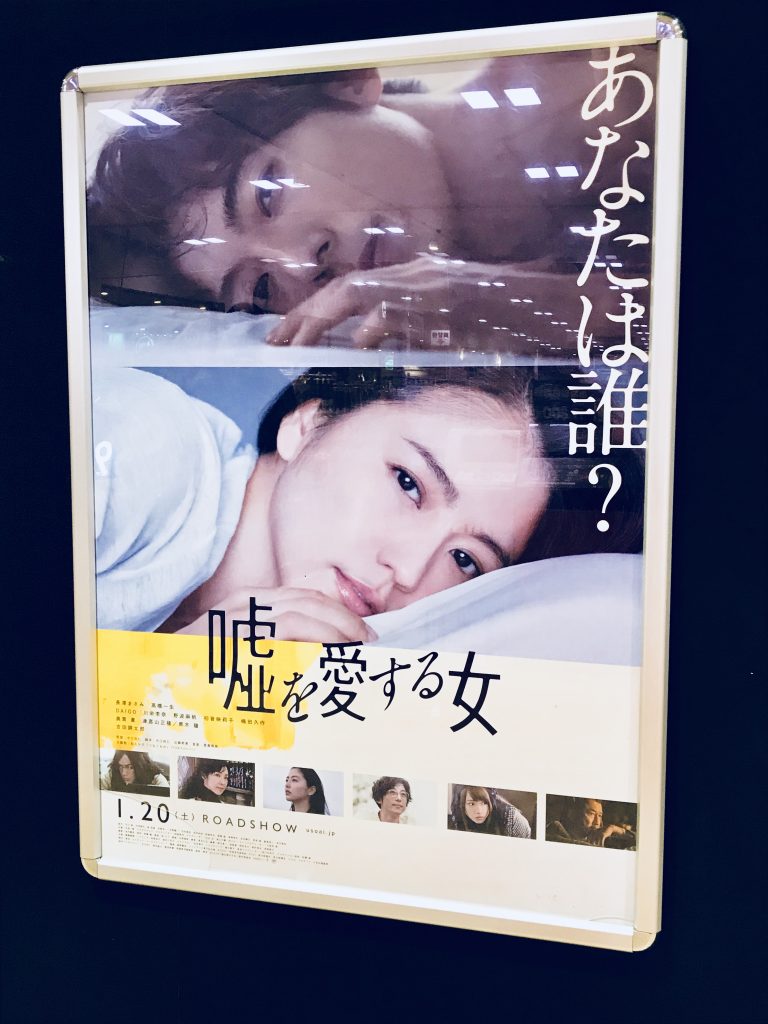

そんな時代の空気に呼応するかのように、今年の映画は「嘘」を冠した作品がつづく。そのうちの一本、年明け早々に公開された『嘘八百』から間もなく封を切った『嘘を愛する女』では、嘘という事実をめぐる真実性が問われていた。この考察ではその意味を明らかにし、現代を生きる私たちが足をつけるべき地平を見渡してみたい。

さっそく、物語の導入に触れよう。由加利(長澤まさみ)のもとで同棲していた桔平(高橋一生)が、ある日くも膜下出血で倒れてしまう。刑事は意識不明に陥っている本人の確認のため、彼女を搬送先の病院に連れて行き、次の事実を知らせる。免許証が偽造であること、すなわち記載された内容はすべて嘘であることを――。

私は誰と暮らし、誰を愛していたのか。ドラマの始まりを告げるこのシーンに至るまで、すでに観客はいくつかの「嘘」を目撃している。本筋とは直接関係ないようにみえるが、より深い感動を呼び起こすための補助線を引くべく、まずはその点から指摘したい。

大手食品メーカーに勤める由加利は、業界きってのキャリアウーマンであり、多くのヒット商品を開発した功績で“ウーマン・オブ・ザ・イヤー”にも輝いた経歴の持ち主。冒頭では彼女の働きぶりが描かれ、ゼリー状のサンプルを口に含み厳しい表情で吟味しては、周囲に指示を出す姿が映し出される。すると、カメラが引いて「もう一度」との声がかかる。実は、本場面はプレス用の取材現場だったのだ。由加利は撮り直しに笑顔で応え、同じ行為を繰り返してみせる。

当然、それは会社の広報として必要な行為ではあるが、自己のブランディング化を通してメディアに掲載される「私」は、本人が思う以上に緊張的で心理的負荷をかけているようだ。深酒し午前様がつづく由加利に対し、「そこまでしなければいけないの?」と桔平が身を案じると、「ここまで働いたことがないくせに」と悪態をついて返してしまう。(稼ぎのない桔平は専業主夫の役割をこなしている。)彼女は桔平の嘘を追いかける前に、自分自身につく嘘を愛せざる得ない生き方を――倒錯的な喜びと痛みを感じながら――してきたといえる。

また、これは映像表現につきまとう宿命でもあるが、映画そのものが嘘をつく装置であることも、ストーリーと絡み合いうまく活かされている。「幸せに寄り添っていた過去」と「真相究明に乗り出す現在」とが、同じ行為(たとえば嘔吐、居眠り、靴を脱ぐなど)を介して、巧みに接合する。つまり、現在を観ているかと思えば過去にさかのぼったり、逆に過去の記憶が現在の画につながったりするわけだ。画としてみれば並列であるため、観客は「映画的な嘘」に幻惑されつづける。

ここまでをまとめると、本作は「自己像(愛)にとらわれた女性(1)」が、「映画的な嘘(2)」のなかを行き来しながら、「愛した男性の嘘(3)」を追求するという、二重三重に「嘘」を内包した構造が浮かび上がってくる。この嘘のモザイクから見えてくる図像(結末)を先読みすれば、桔平の嘘の意味を自らのうちに落とし込んで(3´)、由加利もまた自己を束縛する「愛」から解放されて(1´)、幸福な「今」に回帰する(2´)という展開が待っている。

嘘についての考察をよく促すこの脚本は、中江和仁監督が実際の事件に着想を得て――病院に行きたがらない夫の素性を内縁の妻が調べたところ名前や経歴すべてが嘘であった。男性は亡くなり、遺品から書きかけの小説が見つかった――長年温めてきたものであり、優れた企画を募集する「TSUTAYA CREATORS’PROGRM」のグランプリを受賞したことにより、映画化の道筋がついた作品だ。

「自分たちが過ごした時間が本物だったのかを確かめる旅の物語」と監督自身が言うように、本作のもう一つの側面にはロードムービーの趣向がある。桔平の残した小説から、彼の“本当の人生”は瀬戸内に縁があるとにらんだ由加利は、探偵(吉田鋼太郎)の協力を得ながら、瀬戸内海に臨む街々を練り歩いてゆく。(撮影は広島県尾道市と愛媛県今治市をつなぐ「しまなみ海道」で行われた。)

脚本の持つ「多重のイメージ(嘘、謎、愛)」と「移ろう意識の流れ」を一つのドラマに定着させるのに、海辺の風景をとらえた美しい画は本質的な部分で一役買っている。確かにあまたある海岸のなかで、物語上の必然性を超えてあえて当地を選んだことにはその恣意性が問われるかもしれないが(フィルムコミッションの存在はひとまず脇に置くとして)、それでも物語に映える画の数々は、偶然では片づけられないほどの説得力を持って響いてくる。このリアリティはそれこそ謎であるが、もしかしたら、共同で脚本に携わった近藤希実さんの出身が四国であることに起因しているのかもしれない。

前述の通り、この物語の大枠は、監督が改稿に改稿を重ねて形づくってきたものであるが、同作のパンフレットを読むと近藤希実さんが細部に手を入れた様子がうかがえる。以下に一部を引用したい。

“そんな中で脚本が大きく変わった要因に、近藤希実の参加があったという。”

これにラインプロデューサーの発言がつづく。(ネタバレの可能性があるところは中略する。)

“「オジサンたちで頭を寄せあって考えても、30代の女性の心の機微を描くのは無理ではないかと(笑)。それで優秀な30代の脚本家である近藤さんに参加していただいたんですが、最初はメッタ斬りにされましたね(笑)。彼女が入ったことで、ある種のプロトタイプ的だった由加利のキャラクターの造形が、地に足ついた人物像に変わっていきました。」”

まさに、この「地に足つく」という感覚が、旅先の画からも伝わってくるのだ。「心の機微」と「瀬戸内の画」を描くのに、共同脚本者がもたらした成果は決して少なくはないだろう。

可能なかぎりストーリーの核心を避けて本作の構造と内容に短評を加えてきたが、最後にその「心の機微=変化」を見て取らずに本稿を締めることはできない。二人の間に流れていた時間は、嘘という事実が挟まりながらも、果たして本物だったのだろうか。そう、たとえ過去に何があろうとも、“今その時”に互いの愛が互いを志向していたということ、そこで育まれていた時間=真実には曇りなく、揺るぎはない。そのことに由加利が思い至ったとき、桔平を「嘘」まるごと心から愛せるようになり、彼女自身が背負っていた「嘘」からも解き放たれることとなる。

愛しく向き合う二人。彼らが見つめあうとき、その瞳には必ず他者=第三者が映り込んでいる。それは、それぞれの生に「私とあなた」以外のよそものが介在してきた痕跡であり、排除することはできない。あなた“だけ”を見つめることは、「あなた」を二者関係の檻に閉じ込め「あなた」を殺すことになる。愛する人を「他者」と認識することが、逆説的に彼/彼女の尊厳を唯一無二のものとして見つめることにつながるのだ。

その意味で、ラストシーン近く、由加利が眠りつづける桔平(他者として横たわる桔平)に願いを語り聞かせる長廻しは美しく、つづくショットの“まなざし”に偶然ではない奇跡を見出すことができよう。

コメントを残す