シカミミの絵日記18『校正のお仕事』

ぼくが「脱就活」を掲げかつ「脱就職」状態にあった頃、世界は南仏ニースのように明るく輝いていたが、世間はこのニートを冷たく見ていた。しかし脱就活を誓った以上、今さらエントリーシートなど書けない。日々好きな落語を聴きながら、熊さん・八っつぁんのごとく自由気ままに過ごしていた。

当然お金は尽きた。「熊さん、金がなくなっちまったぜ」と独りごちながら、例によってご隠居さんのもとを訪れた。ともにリベラル系の読書会に参加していたKさんである。Kさんはお地蔵さんのように穏やかで優しい方だが、時折、若いときに学生運動をしていたに違いないと思わせる熱さを感じる。デモ活動、脱就活の話にうんうんと頷いて、Kさんは言った。

「森田さん。校正の仕事をしてみてはいかがですか? なあに、簡単なことです。話をつけてきます。」

数日後、KさんからSさんという女性に会ってみるよう連絡を受けた。この方こそ、その後約一年にわたって手がけることになる、校正の仕事のパートナーとなる人だった。カフェで待っていると「森田さんですか?」と声をかけられた。はい、よろしくお願いします、とかしこまって答えてぼくは聞いた。「どうしてわかりました?」Sさんは言った。「Kさんが行けばわかるとおっしゃってたもので……。」なんて待ち合わせに便利な顔なんだろう。

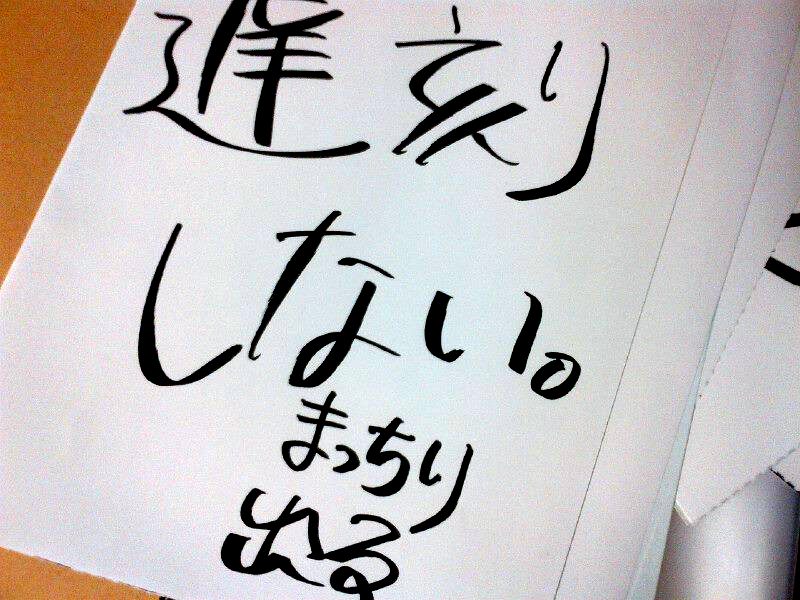

Sさんから校正の軽い手ほどきを受けたあと、カフェ近くの事務所に向かった。いきなり仕事か! と緊張したものの、校正の中心となる作業はいたって単純である。たとえばこの文章。(さめ子さんの昔の決意表明より借用。)

「遅刻しない。まっちり出る。」の“まっちり”を鉛筆で丸く囲み“きっちり?”と指摘するのだ。この場合明らかな間違いなので赤でゲラに「直します」と書き込んだりする。ゲラとは仮刷りのことで、最終的に出版されるまでに、直しを重ね数回のゲラがつくられる。そこで原稿との照合(正しく活字になっているかを確かめること)を何度も繰り返すのだが、今は手書きの原稿も少なく、ほとんどがデータで送られてくるので、文章そのものを目で追って誤りを見つけていく。

話だけ聞くと現代の校正はなんだ簡単じゃないかと思うが、ぼくたちが請け負っていたのは俳句雑誌の校正で、事情が少し異なる。やたら難しい漢字が出てきたり(蝲蛄とか顳顬とか)、句の照合のために過去の資料をあさったりする。そして俳人の略歴が正しいかどうかも検討する。(ほんとに明治○○年生まれか、師事した先生、参加した同人は合っているか、同様に出版年、受賞歴なども……。)手元にはもちろん数々の句集や俳句用語辞典。それがなければ太刀打ちできない。

俳句は周知のようにとても短い。俳人はたった一字に想いや意味を込めてくる。「蝲蛄」はザリガニだが(後者はこめかみ)、「蜊蛄」とも「躄蟹」とも書く。そのどれを選ぶかで句の醸し出す雰囲気が変わってきてしまう。だから俳句の校正者はルーペを持って、漢字がゲラに正しく反映されているかを細かにチェックする。

原稿内の事実関係の正誤も確認するようになると校正を越えて「校閲」と呼ばれるようになるが、ぼくたちはここまで視野に入れて仕事をしていた。Sさんはそのために国会図書館にまで行くという。寄稿者は思い思いに言葉を綴ってくるから、あいまいな文章も多い。たとえば“瓶入りマヨネーズ”から“プラスチックチューブ入りマヨネーズ”への移行を綴られ、味が違う、と言うので、その転換年を調べたり、味は本当に違うのかを真剣に考えたりもした。(ぼくは“瓶入りマヨネーズ”の時代を知らない。)

Kさんは校閲の先を行っていた。実はぼくはKさんの代わりにSさんのパートナーとなったのであり、ぼくが初心者のうちは、KさんもSさんから送られてくるゲラに目を通してペンを入れて送り返してくるのであった。その“校正”を見てぼくとSさんはよく笑ったものだ。

その例を。ある句に「敗戦忌」という言葉があった。批評家はそれを“左翼お馴染みの自虐史観”とくくって論じてみせた。Kさんは「左翼」と「自虐史観」に二重線を引き「トルツメ」と記した。トルツメとは、文字通り、その言葉を取って詰めること。よほどKさんの心に火をつけたのだろう。その批評に対しての反論を余白に書いてよこしてきた。またあるときは「六月に友人が逝った」という内容の句があり、評者は“この句は五月でも七月でもだめで、六月だからこそ良さが出ている”というふうに評価した。その箇所にKさんはこう返してきた。「“だめ”と言われても亡くなったのが六月ならば、この評は、死者への無礼・非礼。」ゲラを読みながら、その通りだなあ、その月で亡くなったことを良しとするようでなんだか嫌だし、それに五月や七月に亡くなった人の立つ瀬がないよなあとぼくも感じていた。

多くは校正の領域を越えていてさすがにゲラに反映させることは出来なかったが、息のつまる細々とした作業のなかで、Kさんの意見はSさんとぼくに束の間の安らぎと会話のきっかけをつくってくれた。

Sさんとぼくは、おそらく親と子か、親と孫か、そのあいだくらいの歳の差があり、いつも仕事の合間に行く定食屋では、なにを話題にしたらよいか迷ったものだ。またSさんは物腰からしてすごく上品な女性なので(たしか趣味にチェロを弾いていると聞いた)、「よくデモをして警官隊と衝突していました! 青あざ見ます?」といった話は、その場にふさわしくないような気がしてならなかった。

その見えない壁が崩れていったのは、お互いに落語が好きだということがわかってからだった。「あの噺知ってます?」「あれは面白いわよねぇ」「じゃあ、あれは……」とどんどん広がっていく。またぼくはおもに上方落語(米朝や枝雀)を聴き、Sさんは江戸落語、それも古典落語をよく演じる噺家(志ん朝など)を聴いていたため、お昼時は、関西と東京の情報交換の場と化していった。

そのうちSさんは毎回落語のCDをコピーして渡してくれるようになり、校正の日は、その感想を語り合うのを楽しんだ。「あ、もうこんな時間!」と急いで事務所に戻り、また五七五の世界にかえっていく。そこでまたKさんの鋭い突っ込み(ぼやき)を目にして笑い合うのであった。

そんなあたたかな関係を築いていくなか、ある日ぼくは例の定食屋で「いちばん好きな噺家は誰ですか?」と尋ねてみた。思い返すといつもそこだけ聞きそびれていたのである。Sさんは箸を止め、恥ずかしそうに、ちょっと間を置いてから、白状するように語ってくれた。「じつは私、金馬さんの追っかけをやってるの……。」

“金馬さん”とは4代目三遊亭金馬のことである。上の世代の人ならあの「お笑い三人組」のうちの一人と思い起こすだろう。Sさんは言う。あるとき、神社の境内で金馬さんの寄席が開かれた。演目は『お神酒徳利』。野外だけに途中から雨が降ってきたが、金馬さんは最後まで語りきった。Sさんは金馬さんの名演と、噺とあいまって降り注ぐ恵みのような雨に身をふるわせ感動し、彼のファンになった。寄席には毎回顔を出すようになり、ついには思いきって噺でわからなかった言葉について手紙を出してみた。(さすが校正者である。)そうしたらなんと返事があり、直筆なのはもちろん、あれは昔あったこんな道具ですよと、絵も添えられていた。ぼくもその手紙を見せてもらったが、達筆で、これまたうまい絵が描かれていた。ぼくもその人柄に惚れ、ぜひ聴きたいと思った。

「金馬さんのCDを渡したいのだけど……」とSさんは言った。「DVDしかなくて、私、それをダビングすることが出来なくて。」「じゃあ今度一緒に行きましょうよ。次の金馬さんの寄席はいつです?」

……ぼくの問いは問いかけのまま終わった。とある事情で、急遽校正の仕事を辞めなくてはならなくなってしまったのだ。積み重なってきた俳句の言葉、盛り上がってきた落語のネタをあとにし、その場を去る。どうしていいかわからず、面と向かっては切り出せなくて、失礼になることを承知で、メールでその旨を告げた。Sさんから返信がきた。……とても言いにくかったことでしょう、私もせっかく良いパートナーと巡り会えたと思っていましたので残念です、でも、就職をお祝いしましょう。

これが、脱就活と就職とのあいだにあった物語。ニートの終わりはあまりにもほろ苦かった。最後に仕上げる雑誌のため、ぼくは事務所に向かった。いつも通りに仕事をこなし、いつも通りに定食屋に入った。Sさんは、金馬さんのDVDをぼくにくれた。その場では謝ることで精一杯でお礼も十分に尽くせなかった。退社時、いつも通りお給料をもらった。また会いましょう、そう言って別れた。

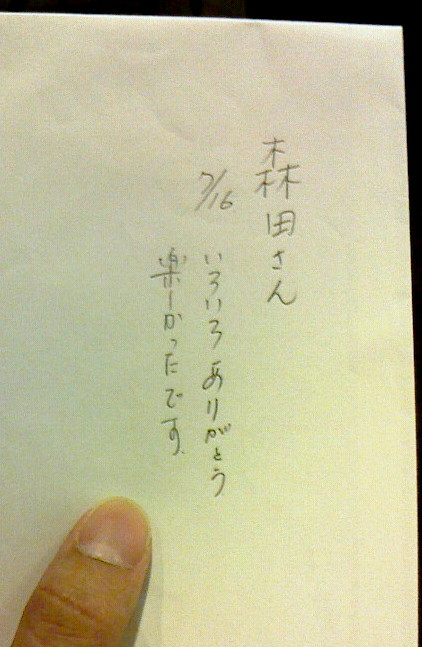

家に帰って気がついた。まず、その給料袋に一言添えてあったことに。

森田さん いろいろありがとう 楽しかったです S

次に、金馬さんのDVDの演目が『お神酒徳利』であったことに。

その落語を聴いて頬を濡らしたのは、今回は、雨ではなかった。

今も番組表に「金馬」の文字を見かけるたび、不器用だった自分と、優しかったSさんのことを思い出す。

コメントを残す